最近、ハードディスクの温度が高くなっている気がします。大切なデータを保存しているので、突然パソコンが使えなくなるのは困ります。HDDが発熱した際の対処法や温度(発熱量)の確認ができる方法はないのでしょうか?

このような悩みを解決します。

本記事では、HDDが発熱する原因と温度の確認ができるフリーソフトを紹介します。HDDの急激な発熱は故障率を上げたり、パソコン本体の寿命に影響したりするので適切な対処が求められます。

それでは、みていきましょう。

HDDの故障トラブルを減らすには?発熱と適温について解説

HDDの温度は、常に50度以下になるために管理します。

50度以上の高温が長く続く場合は、故障するリスクが高くなります。HDD内のヘッドが誤動作して記録ディスクを傷付ける可能性があるからです。データの読み込みが不安定になり、実用的に使えなくなります。

3.5/2.5インチの両HDDは同じ構造なので、50度までが適温になります。2.5インチの方は、消費電力が低いため発熱を抑えられるので熱の問題は起こりにくいかと。

SSDはデータを高速処理する際に消費電力が必要になるため発熱量は大きくなります。尚、HDDと構造が違うので70度まで許容することが可能になっています。

HDDが発熱する原因とは?正しく熱を逃がす方法

発熱の原因と熱を逃がす方法です。

発熱の原因

発熱の原因は3つです。

排熱用ファンの動作不良によりパソコン内に留まっている熱が排出されないことが考えられます。熱が内部に留まり温度が上昇するトラブルになります。ケーブル類やコネクターの接続状況を確認してみましょう。正常に繋がっている場合はファンの故障も考えられます。

ごみやホコリが冷却ファンに蓄積することで、しっかりと排熱できなくなること。特にノートPCのファンは小型化になっているので、発熱量と排熱量のバランスが悪くなりやすいです。定期的に冷却ファンを掃除して発熱によるトラブルを回避します。

データを読み書きする際に、大きな消費電力が必要になり発熱します。大容量のデータ処理は発熱時間が長くなるので、温度が上がりやすくなります。

熱を逃がす方法

温度を下げるための適切な対処法は、パソコンの電源を切って発熱させないこと。次に、涼しい場所に置いて温度が下がりやすい環境を作ります。デスクトップPCはサイドの蓋を外して、発熱した熱を逃がすこともおすすめです。

ノートPCは熱が逃げにくいので、冷却台を利用してパソコン本体の温度を下げることが必須です。

- HDDに結露が発生するので、保冷剤などを使って急速な冷却はしない。

- HDDに負担がかかるため、電源のON/OFFは繰り返し行わない。

- 夏の季節はクーラーで温度調節して涼しい環境を作る。

- 排熱用のファンが機能するため定期的な掃除をする。

- 長時間パソコンに負荷がかかる作業は控える。

HDDの温度(発熱量)を確認できるフリーソフトを紹介

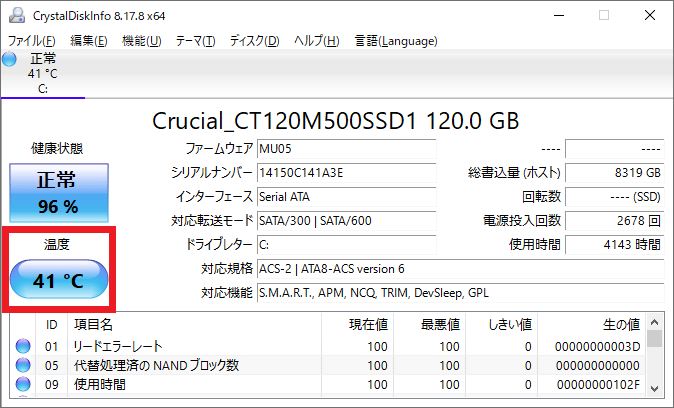

一般的に「CrystalDiskInfo」というフリーソフトが用いられています。ソフトのダウンロードは「CrystalDiskInfo(窓の杜)」からどうぞ。

現在の温度や健康状態(寿命)が表示されています。使い方もシンプルなので誰でも簡単に確認できます。

ソフトの詳しいインストール手順は下記で説明していますので、よかったらどうぞ。

≫外付けHDDやSSDの寿命を診断(確認)する方法【内蔵タイプでもOK】

さいごに

ここではHDDの故障を防ぐために、発熱の原因と熱を逃がす方法について紹介してきました。

一般的にHDDの寿命は3年くらいと言われていますが、使い方によって10年くらい長持ちします。少しでも長く使い続けたい方は、正しい発熱対策と熱の逃がし方を理解して使うことが重要です。

おすすめ関連記事

外付けハードディスクのおすすめを紹介していますので、よかったらご覧ください。